「人工生殖同意书」公证之浅析—兼论《人工生殖法》修正草案扩大人工生殖对象◆文/陈美琳(公证人)

- 更新日期:114-06-16

陈小姐与先生结婚多年,无法顺利怀孕,求助医院,希望能透过人工生殖技术求得一子,医院请她与先生签署「同意书」,并告诉她还要去法院公证,这究竟是怎么一回事呢?

《人工生殖法》规定,「人工生殖同意书」需经公证,立法目的系希望公证人扮演确保当事人真意之把关者,促使当事人慎重其事及确认并固定其意思之功效。公证人阐明签署同意书后形成之法律效果,审核请求人意思表示出于真挚性及任意性,未受诈欺胁迫或出于错误,非在对于文书内容不甚了解、轻率、急迫、无经验等资讯不对称情状下作出粗率之同意,以达预防纠纷、保障私权之目的。

公证人审查「人工生殖同意书」之程序要件

(一)请求人能力及适格

「人工生殖同意书」之请求人应以自然人为限,且应具有行为能力。本国自然人,提出国民身份证;外国或无国籍之自然人,提出护照、居留证或入出境许可证。

(二)须本人亲自办理

依事件之性质,不得由代理人请求,需由受术夫妻本人亲自到场办理。

公证人审查「人工生殖同意书」之实体要件

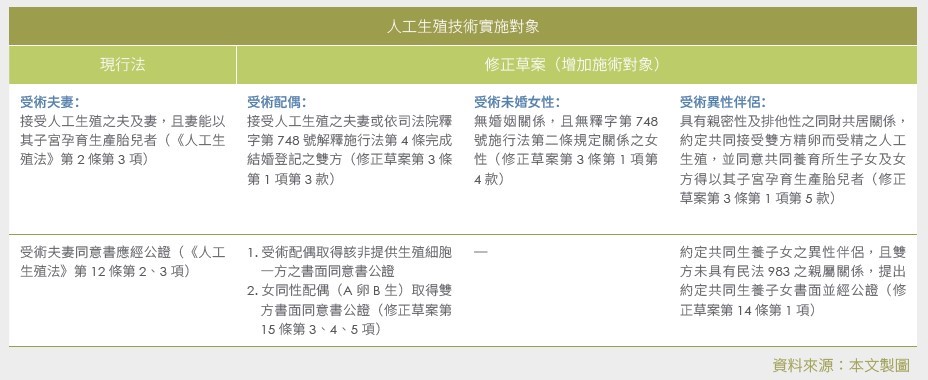

(一)主体限于受术夫妻且符合第11条之规定

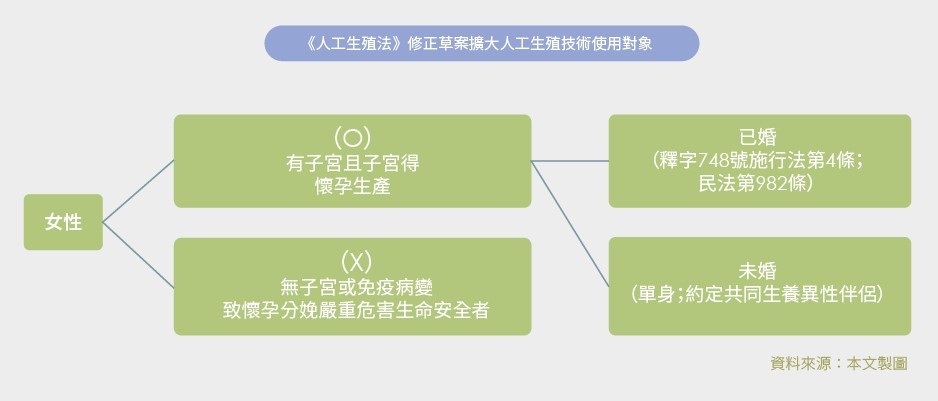

《人工生殖法》第2条第3项规定:「受术夫妻:指接受人工生殖之夫及妻,且妻能以子宫孕育生产胎儿者为限」(婚育一体+有子宫可生产)。《人工生殖法》立法前,人工生殖技术仅以行政规则规范,不符合法律保留原则,且欠缺授权依据,亦无要求医院或医师审查人工技术受术者是否为夫妻关系之明文。立法后,医疗机构及公证人均有依法审核办理之责。

(二)医疗机构得实施人工生殖之情形

1.经依第7条规定实施检查及评估结果,适合接受人工生殖。

2.夫妻一方经诊断罹患不孕症,或罹患主管机关公告之重大遗传性疾病,经由自然生育显有生育异常子女之虞。

3.夫妻至少一方具有健康之生殖细胞,无须接受他人捐赠精子或卵子。

现行《人工生殖法》第12条第1项、第2项书面同意之区别

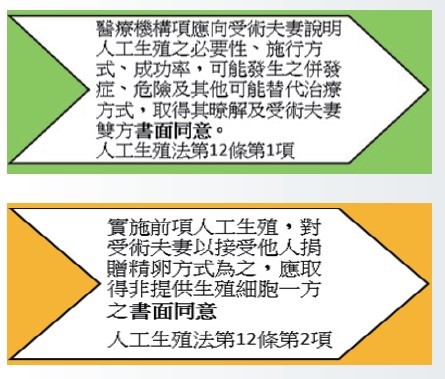

《人工生殖法》第12条第1项之书面同意,系属侵入性医疗行为之告知同意;《人工生殖法》第12条第2项之书面同意,系建立亲子关系意愿书;实务上,多数夫妻就《人工生殖法》第12条第1项及第2项之「书面同意」,常一并办理公证。

公证人应阐明「人工生殖同意书」之内容及法律效果

公证人担任平民法律顾问及纠纷调解者之角色,应善尽阐明义务,协助当事人充分了解同意书之内容及法律效果,并告知使用人工生殖技术之对象,后续伴随之亲属继承之法律关系。

依照现行法,对于无婚姻关系之同异性同居伴侣或同性配偶请求办理「人工生殖同意书」公证,公证人应以与《人工生殖法》第2条第3款、第11条及公证法第70条不符为由,拒绝办理。

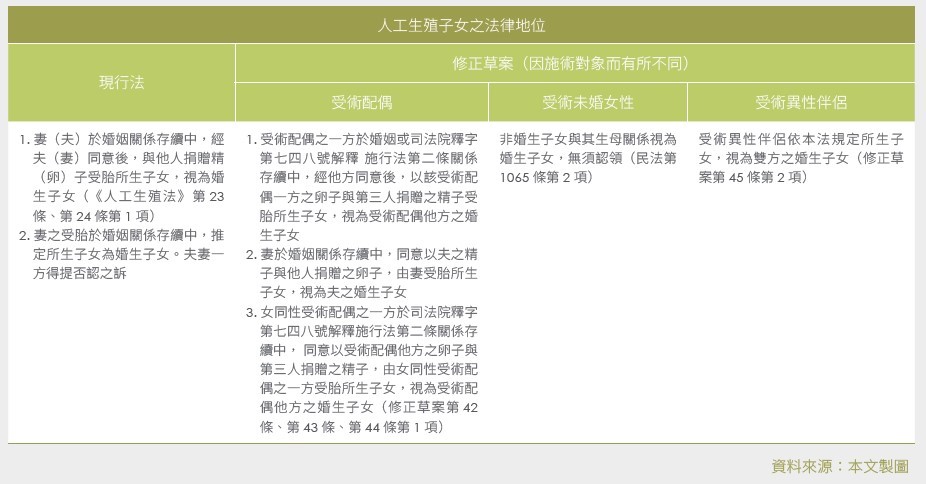

为保障当事人隐私,公证人亦有守密义务,公证人形式审查当事人身分识别及确认夫妻关系,确保双方知悉并同意人工生殖子女地位视为婚生子女之法律效果;妻受胎后,如发现有婚姻撤销、无效之情形,其分娩所生子女,视为受术夫妻之婚生子女,与无真实血统联络之父母互负扶养及继承之义务(《人工生殖法》第23条、第24条第1项及第25条规定)。

修正草案扩大人工生殖对象 满足多元家庭需求

社会变迁、开放同婚,以及高龄化与少子化趋势,我国的《人工生殖法》仅停留在不孕症治疗,已难满足社会需求及多元成家后对婚姻家庭宪法权利之保障。

《人工生殖法》修正草案于2024年在立委大力推动、社会期待下预告,修法重点在于扩大人工生殖使用对象,包含受术配偶(含释字748号施行法第4条登记)、单身女性、异性同居伴侣以及代理孕母合法化等。

《人工生殖法》草案以婚育脱钩方式处理人工生殖,开放女同性配偶、同居异性伴侣、单身女性使用人工生殖技术,对于先天无子宫或子宫有病变者、男同性配偶,则以代孕方式满足其生育需求,系为极前进之立法。

卫福部国健署于2024年5月14日公告部版《人工生殖法》草案,主要重点在于扩大人工生殖施术对象,并推动代孕合法化。然因代孕涉及伦理、道德、人权诸多层面考量,争议巨大,社会目前尚无法形成共识,卫福部在最后关头,决定将代理孕母议题脱钩处理,确定《人工生殖法》草案不会纳入代理孕母之规范。