中国大陆《公司法》修正对台商经营的影响◆文/赵之敏(台北地区公证人公会理事长)、张琼文(敏律公证人事务所研究助理)

- 更新日期:113-06-07

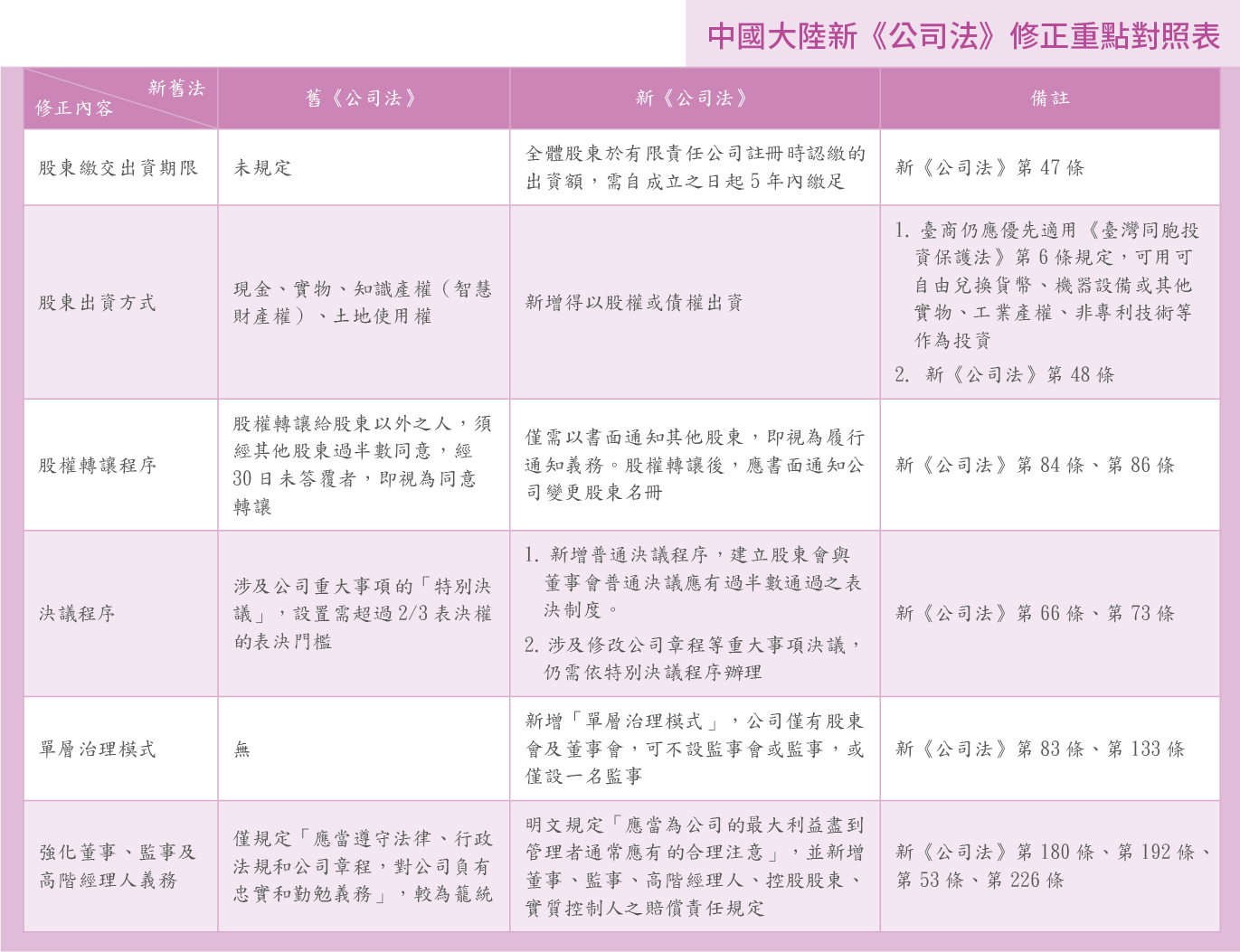

台商在中国大陆投资或设立公司,需遵守《台湾同胞投资保护法》与《外商投资法》相关规范。2020年1月1日《外商投资法》新法施行后,原本在中国大陆投资的不同外商企业组织形式,需符合《公司法》对于组织形式、组织机构等相关要求,《公司法》是台商不可不知的重要法规。

2023年12月29日,中共第14届全国人民代表大会常委会第7次会议审议并通过《公司法》(下称新《公司法》),删除6个条文,新增和修改228条条文,2024年7月1日起正式实施。

此次变革相当大,发生实质性变动的有112个条文,举凡公司资本、公司组织、控股股东、实际控制人及董监高(董事、监事、经理人)忠实、勤勉义务的强化等重要变动,以下择要介绍。

限期缴足认缴资本及失权制度

修法前,对于公司设立后,股东缴交出资的期限没有规定,导致许多公司成立多年,股东都没有实际缴足出资。为使认缴资本制度更加完善,避免出资登记与实际缴纳股款落差太大,造成市场错误认知,新《公司法》规定,全体股东于有限责任公司注册时认缴的出资额,需自成立之日起,5年内缴足。

如果股东在设立时认购股份,却没有依照约定按期缴纳股款,经公司催告后仍未于宽限期内履行出资义务,公司可以直接向该股东发出失权通知,该股东即丧失未缴足额部分的股权,还需对公司受到的损害负赔偿责任(新《公司法》第47条、第49条、第52条参照)。

增加股东出资方式

新《公司法》对股东的出资方式,除了旧法列举的现金、实物、知识产权(智慧财产权)、土地使用权以外,明文规范得以股权或债权出资,增加弹性。对台商而言,仍应优先适用《台湾同胞投资保护法》第6条规定,「台湾同胞投资者可以用可自由兑换货币、机器设备或其他实物、工业产权、非专利技术等作为投资」,并未随《公司法》一并修正。未来台商是否可依股权或债权出资,放宽出资方式,仍待观察(新《公司法》第48条参照)。

简化股权转让程序

过去股东若将股权转让给股东以外的人,必须经过其他股东过半数的同意,虽然现行《公司法》(下称旧《公司法》)有其他股东不为答复,即视为同意的规定,仍须经过30日等待期间(旧《公司法》第71条)。

新《公司法》则规定仅需以书面方式通知其他股东所欲让与的数量、价格、支付方式和期限等事项,即视为履行通知义务。转让股权后,股东应书面通知公司,请求变更股东名册,使名册登记状态与实际持股一致(新《公司法》第84条、第86条参照)。

普通决议需过半数通过

本次修法对股东会与董事会的表决制度建立了普通决议的通过比例门槛。股东会部分,以往只有对涉及公司重大事项的「特别决议」,设置需超过2/3表决权的表决门槛,公司也可用章程决定其他事项如何表决。

修法后,股东会做出的一般性决议,应有过半数表决权股东通过。董事会决议要求全体董事的过半数通过,并新增出席门槛的规定(新《公司法》第66条、第73条参照)。

新增「单层治理模式」

新《公司法》接受英美「单层治理模式」,也就是公司内仅有股东会及董事会,可以不设监事会。

新《公司法》明文规定,对于规模较小或股东人数较少的公司,公司得仅设一名监事;在有限责任公司,如果全体股东一致同意,可以不设监事(新《公司法》第83条、第133条)。另外,公司也可依照章程规定,在董事会中设置由董事组成的审计委员会,行使监事会的职权,而不设监事会或监事(新《公司法》第69条、第121条)。新增的治理型态放宽了公司治理的多样性,让公司可以在治理结构上,选择更适合的模式。

强化董事、监事及高阶经理人义务

过往对于公司管理阶层的遵法义务规定较为笼统,大多由实务判决补充。修正将实务上运行的标准法制化,明文要求「应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意」,并增加赔偿责任规定。其他如公司有违法分润、违法减资、股东抽逃出资、执行职务对第三人造成损害的情况,董、监事及高阶经理人都可能负担相关的赔偿责任。

此外,除了公司的形式负责人,修法后,公司的控股股东、实质控制人也需对损害公司的行为连带负责(新《公司法》第180条、第53条、第226条、第192条参照)。

修法幅度大 台商应留意后续具体措施

《公司法》修订更动幅度大,部分涉及事项颇为繁琐。新《公司法》除了对股东课予更严谨的出资义务外,也加强董监高阶经理人忠实勤勉义务等明文规定。在陆经营事业的台商应检视公司章程与新增的规定是否一致,密切注意新《公司法》实施后相应的配套措施。