两岸婚姻家庭暴力篇(下)—搜证的重要性◆文/郑亦珊(律师)

- 更新日期:113-04-11

大陆配偶在台依亲须有同居事实

大陆配偶来台依亲居留、长期居留或定居,须以与在台依亲对象「有同居事实」为许可要件,立法目的是著眼于夫妻共同生活、互相照顾,维系正常圆满的真实婚姻关系。倘若有事实足认「无正当理由」未与依亲对象共同居住,则依亲居留、长期居留或定居申请得不予许可,或得撤销或废止依亲居留、长期居留许可(参照《大陆地区人民在台湾地区依亲居留、长期居留或定居许可办法》(下称许可办法)第15条第1项第3款、第27条第1项第3款、第34条第1项第3款)。

陆籍林小姐与台籍王先生婚后在台生活,两人在金钱上的价值观差异甚大,经常为钱争吵,王先生为了控制太太的经济权,百般阻挠她出去工作,甚至出手殴打。身在异乡的林小姐受不了如此虐待而离家出走,林小姐虽属《家庭暴力防治法》保护的对象,但出走后势必陷入许可办法所称「未与在台依亲对象共同居住」的情况,林小姐该如何保障自己的居留或定居权益呢?

「因家暴离家出走」 属「未与依亲对象同居」的正当理由

台湾《民法》所称的同居,是指夫妻实际上共同生活的同居,非仅场所上的意义,如果都住在同一场所(如租住处)但却分房间居住且分别生活,因为没有共同经营婚姻生活的事实,并非《民法》所称的夫妻同居。此外,夫妻履行同居义务,不以「住所」为限,更不是以夫之居(租)住处,为履行同居义务之处所。

依亲对象如因工作等因素长期出境、或距离遥远南北相隔,客观上虽没有同居的事实,但因有「正当理由」未与依亲对象共同居住,双方之家庭结构仍然存在,与无正当理由而未共同居住,婚姻及家庭已解构之无同居者,自不相同。《民法》第1001条但书规定「有不能同居之正当理由者,不在此限」,所谓不能同居之正当理由,包括:

(一)夫妻一方未设定住所或居所为放浪生活(他方自无同居义务,反得请求设定住所或居所)

(二)夫妻之一方有不堪与他方同居之事由

(三)不适宜同居(如治病或转地疗养就医必要)

(四)职业上需要暂时别居

(五)依法令禁止同居,如入狱、服兵役

(六)夫妻基于各自就业之需要,无法以永久共同生活为目的履行同居义务(参照司法院释字第452号解释)

林小姐受到王先生的殴打、阻挠工作,已经涉及家庭暴力,属于拒绝与配偶(依亲对象)履行同居义务的「正当理由」。需注意的是,许可办法中无论许可居留或定居,或撤销或废止许可居留,都由主管机关或法院认定,不是林小姐单方指称有家暴的事实,就能认定有正当理由未与依亲对象同居。倘若王先生否认有殴打、阻挠工作的行为,林小姐必须提出足够证据证明。

搜集「人证」及「物证」证明家暴行为

林小姐要搜集什么样的证据才足够证明她受到王先生殴打、限制外出工作呢?

家庭暴力案件中,可搜集的证据主要是「人证」和「物证」。人证指的是亲眼看到或听到王先生殴打、阻挠林小姐外出工作的人,经常是同住的家人或子女、邻居,届时需请这些证人出面作证。

家暴行为经常在房门中发生,没有人看到或听到,建议遭受家暴后无论是否采取任何行动,就算连离家出走的打算都没有,也应进行以下搜证作为:

为避免伤势好了看不出有伤痕,或将来有需要争取居留或定居,或有诉讼发生,皆须提出录音、录影、照片及验伤单等物证来证明或声请法院向医疗院所调取病历。值得注意的是,伤部的照片、影片及验伤单,只能证明受害者在什么时间身上有伤或被打,还需有其他人证或物证辅佐证明是被何人所打。

家暴行为人不利行使 未成年子女亲权

家暴受害者在抉择是否要离开家之前,可能会担心子女监护权问题(法律正式名称为「未成年子女权利义务之行使或负担」)。倘若能提出证据证明有家暴事实存在,家暴行为人将被推定由其行使或负担权利义务不利于未成年子女(参照《家庭暴力防治法》第43条),家暴受害者争取小孩的亲权不见得不利。实务上判断亲权要由何人行使时,会综合下列事项:

(一) 子女之年龄、性别、人数及健康情形

(二) 子女之意愿及人格发展需要

(三) 父母之年龄、职业、品行、健康情形、经济能力及生活状况

(四) 父母保护教养子女之意愿及态度

(五) 父母子女间或未成年子女与其他共同生活之人间之感情状况

(六) 父母之一方是否有妨碍他方对未成年子女权利义务行使负担之行为

(七) 各族群之传统习俗、文化及价值观

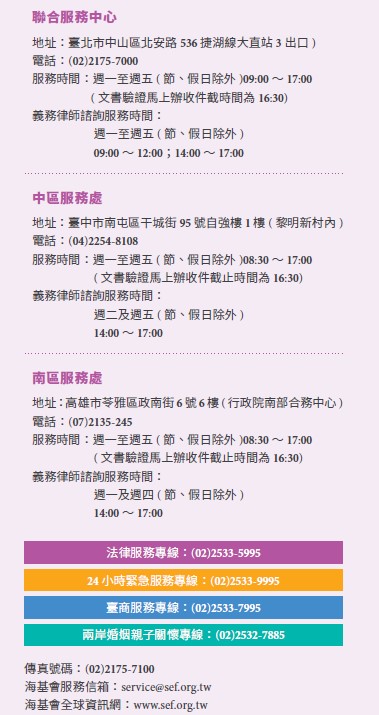

林小姐离家出走后能否保障自己居留或定居权益,建立在林小姐是否有搜集足够的证据证明王先生对她确实有殴打、限制外出工作行为的基础上。林小姐除搜集足够的证据保护自己,亦可咨询律师,维护自身权益。海基会敦聘义务律师在会本部、中区服务处及南区服务处提供免费法律咨询服务,林小姐可亲自洽询或拨打服务专线。