「人工生殖同意書」公證之淺析—兼論《人工生殖法》修正草案擴大人工生殖對象◆文/陳美琳(公證人)

- 更新日期:114-06-16

陳小姐與先生結婚多年,無法順利懷孕,求助醫院,希望能透過人工生殖技術求得一子,醫院請她與先生簽署「同意書」,並告訴她還要去法院公證,這究竟是怎麼一回事呢?

《人工生殖法》規定,「人工生殖同意書」需經公證,立法目的係希望公證人扮演確保當事人真意之把關者,促使當事人慎重其事及確認並固定其意思之功效。公證人闡明簽署同意書後形成之法律效果,審核請求人意思表示出於真摯性及任意性,未受詐欺脅迫或出於錯誤,非在對於文書內容不甚瞭解、輕率、急迫、無經驗等資訊不對稱情狀下作出粗率之同意,以達預防糾紛、保障私權之目的。

公證人審查「人工生殖同意書」之程序要件

(一)請求人能力及適格

「人工生殖同意書」之請求人應以自然人為限,且應具有行為能力。本國自然人,提出國民身份證;外國或無國籍之自然人,提出護照、居留證或入出境許可證。

(二)須本人親自辦理

依事件之性質,不得由代理人請求,需由受術夫妻本人親自到場辦理。

公證人審查「人工生殖同意書」之實體要件

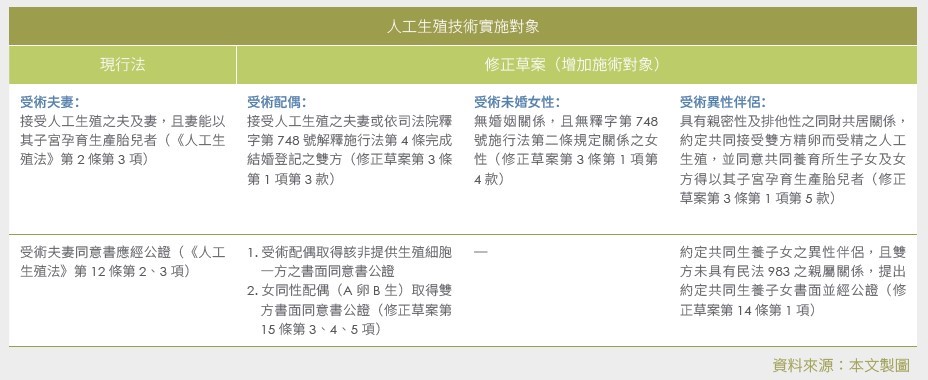

(一)主體限於受術夫妻且符合第11條之規定

《人工生殖法》第2條第3項規定:「受術夫妻:指接受人工生殖之夫及妻,且妻能以子宮孕育生產胎兒者為限」(婚育一體+有子宮可生產)。《人工生殖法》立法前,人工生殖技術僅以行政規則規範,不符合法律保留原則,且欠缺授權依據,亦無要求醫院或醫師審查人工技術受術者是否為夫妻關係之明文。立法後,醫療機構及公證人均有依法審核辦理之責。

(二)醫療機構得實施人工生殖之情形

1.經依第7條規定實施檢查及評估結果,適合接受人工生殖。

2.夫妻一方經診斷罹患不孕症,或罹患主管機關公告之重大遺傳性疾病,經由自然生育顯有生育異常子女之虞。

3.夫妻至少一方具有健康之生殖細胞,無須接受他人捐贈精子或卵子。

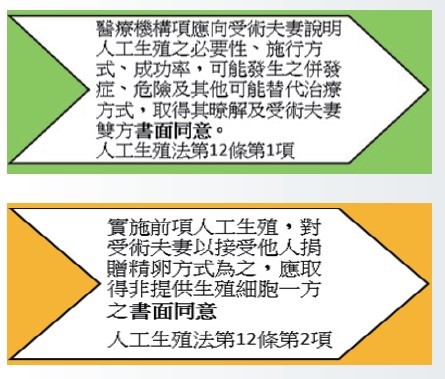

現行《人工生殖法》第12條第1項、第2項書面同意之區別

《人工生殖法》第12條第1項之書面同意,係屬侵入性醫療行為之告知同意;《人工生殖法》第12條第2項之書面同意,係建立親子關係意願書;實務上,多數夫妻就《人工生殖法》第12條第1項及第2項之「書面同意」,常一併辦理公證。

公證人應闡明「人工生殖同意書」之內容及法律效果

公證人擔任平民法律顧問及糾紛調解者之角色,應善盡闡明義務,協助當事人充分瞭解同意書之內容及法律效果,並告知使用人工生殖技術之對象,後續伴隨之親屬繼承之法律關係。

依照現行法,對於無婚姻關係之同異性同居伴侶或同性配偶請求辦理「人工生殖同意書」公證,公證人應以與《人工生殖法》第2條第3款、第11條及公證法第70條不符為由,拒絕辦理。

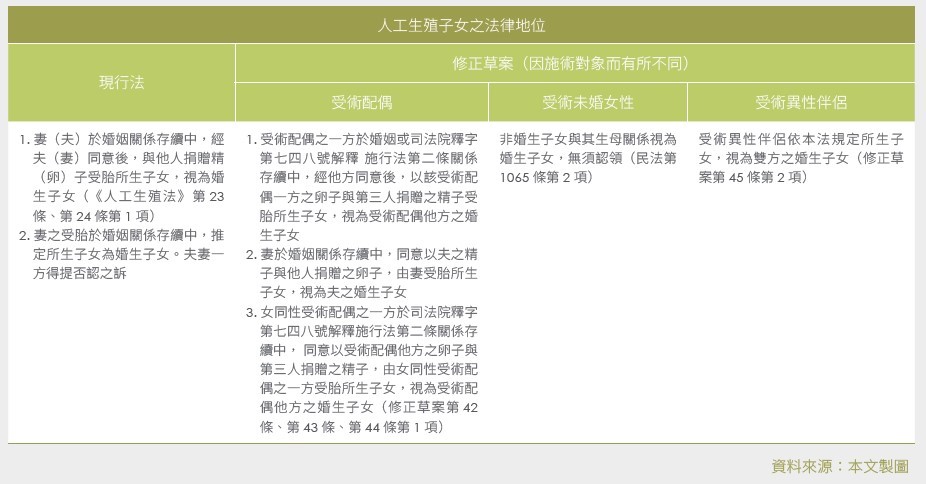

為保障當事人隱私,公證人亦有守密義務,公證人形式審查當事人身分識別及確認夫妻關係,確保雙方知悉並同意人工生殖子女地位視為婚生子女之法律效果;妻受胎後,如發現有婚姻撤銷、無效之情形,其分娩所生子女,視為受術夫妻之婚生子女,與無真實血統聯絡之父母互負扶養及繼承之義務(《人工生殖法》第23條、第24條第1項及第25條規定)。

修正草案擴大人工生殖對象 滿足多元家庭需求

社會變遷、開放同婚,以及高齡化與少子化趨勢,我國的《人工生殖法》僅停留在不孕症治療,已難滿足社會需求及多元成家後對婚姻家庭憲法權利之保障。

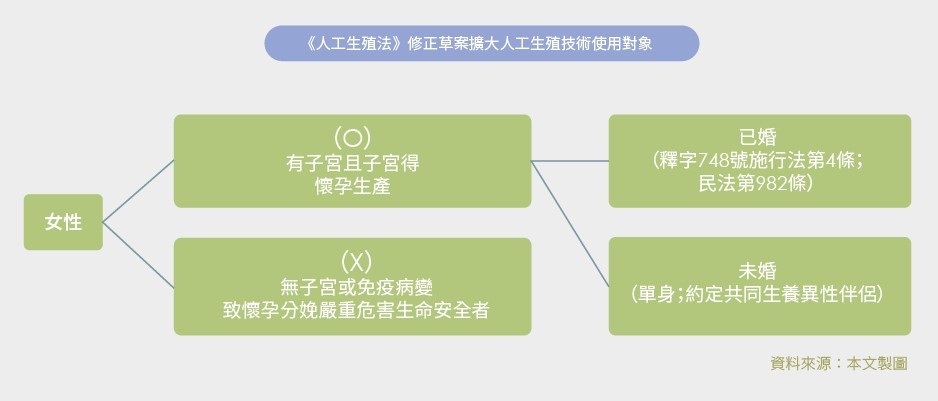

《人工生殖法》修正草案於2024年在立委大力推動、社會期待下預告,修法重點在於擴大人工生殖使用對象,包含受術配偶(含釋字748號施行法第4條登記)、單身女性、異性同居伴侶以及代理孕母合法化等。

《人工生殖法》草案以婚育脫鉤方式處理人工生殖,開放女同性配偶、同居異性伴侶、單身女性使用人工生殖技術,對於先天無子宮或子宮有病變者、男同性配偶,則以代孕方式滿足其生育需求,係為極前進之立法。

衛福部國健署於2024年5月14日公告部版《人工生殖法》草案,主要重點在於擴大人工生殖施術對象,並推動代孕合法化。然因代孕涉及倫理、道德、人權諸多層面考量,爭議巨大,社會目前尚無法形成共識,衛福部在最後關頭,決定將代理孕母議題脫鉤處理,確定《人工生殖法》草案不會納入代理孕母之規範。