兩岸夫妻財產如何各自保有?(上)◆文/鄭亦珊(律師)

- 更新日期:114-02-17

談錢就現實了?!一段甜蜜的愛情修成正果後,雙方走入婚姻共組家庭,在這種時刻談錢,是不是太煞風景了?但錢的事,又經常是感情生變的罪魁禍首。近年,有越來越多的兩岸夫妻,在論及婚嫁時就來找律師,希望把婚後財產分開,如同婚前一樣財產分開互不干涉,減少財產糾紛干擾雙方感情的機會。然而兩岸法律關於夫妻財產關係的規定,有些微的不同,想把婚後財產分開,該怎麼做?又要約定些什麼?

約定財產為各自所有 需透過書面契約

依《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》第54條及中國大陸《最高人民法院關於審理涉臺民商事案件法律適用問題的規定》第1條,在臺灣的財產依臺灣法律辦理,在中國大陸的財產依中國大陸法律辦理。

《民法》第1004條規定:「夫妻得於結婚前或結婚後,以契約就本法所定之約定財產制中,選擇其一,為其夫妻財產制。」《中華人民共和國民法典》(下稱《民法典》)第1065條規定:「男女雙方可以約定婚姻關係存續期間所得的財產以及婚前財產歸各自所有、共同所有或者部分各自所有、部分共同所有。約定應當採用書面形式。沒有約定或者約定不明確的,適用本法第1062條、第1063條的規定。」因此,無論是在臺灣或中國大陸的夫妻財產關係,如約定財產為各自所有,都需要以「書面契約」約定,且該約定不得違反公序良俗(參照《民法》第72條及《民法典》第153條)。

值得注意的是,在中國大陸要將「薪資、獎金、勞務報酬;生產、經營、投資的收益;知識產權的收益;除了遺囑或贈與契約中確定只歸一方的財產外,繼承或受贈的財產、實際取得或應當取得的住房補貼、住房公積金;實際取得或應當取得的養老保險金、破產安置補償費」等,明確以書面約定是各自所有、共同所有或者部分各自所有、部分共同所有,如果約定不明確,就會成為夫妻的共同財產,歸夫妻共同所有(參照《民法典》第1062條第1款第5項及中國大陸最高人民法院關於《婚姻法》若干問題的解釋第11條)。

然而,在臺灣剛好相反,臺灣的分別財產制會使夫妻財產原則上歸各自所有,如果特定財產想要共有,則要特別約定或直接將財產登記在雙方名下。

臺灣辦理分別財產制 登記程序及所需文件

一、管轄法院

臺灣夫妻財產制登記,夫妻雙方可親自至「住所地」法院登記處辦理,或委任非訟代理人辦理。如不能在住所地法院辦理,或主要財產在居所地,則可向「居所地」法院辦理登記。如果沒有住所地或居所地,則可向「司法院所在地法院(目前為臺灣臺北地方法院)」進行登記。住所與居所的分別,在於「有沒有久住」的意思,前者有,但後者沒有。

二、應備文件

夫妻財產制登記須以夫妻合法結婚及登記為前提,如夫妻結婚,尚未於戶政事務所辦理結婚登記(有可能於中國大陸結婚,但尚未向臺灣戶政事務所為結婚登記),戶籍謄本與身分證上配偶欄資料為空白者,不得聲請登記夫妻財產制。

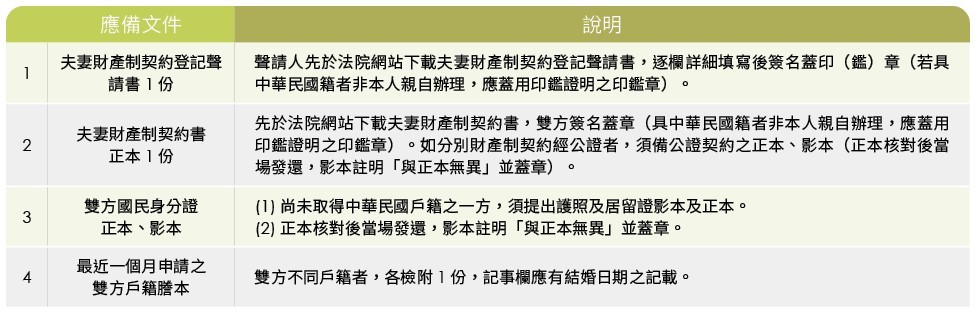

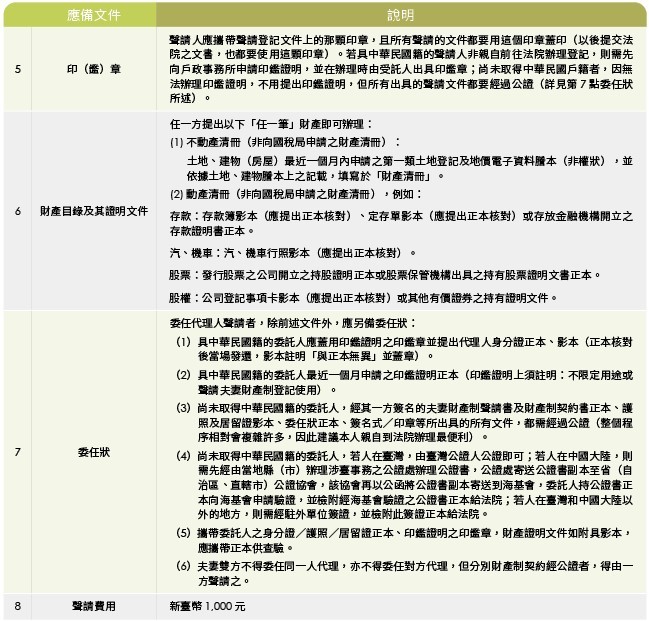

參照臺灣臺北地方法院網站,需要準備的文件:

三、效力

向法院聲請夫妻分別財產制登記,事前備妥相關文件,依規定完成登記後,自「登記時」起,夫妻財產關係將改為分別財產制,且效力及於後續的所有財產,不以登記時提出的財產清單為限(但不溯及登記前的財產)。也就是說,即便於登記時,僅提出一本銀行存摺,或者日後又增加數筆財產資料,這些登記後增加的財產縱使不在登記時提出的財產清單上,仍屬分別財產制登記效力所及,毋須再到法院變更登記財產資料。

夫妻分別財產制登記後,法院公告於法院登記處「財產制契約登記簿」,任何人有需要,可向法院聲請閱覽、抄錄或攝影。

夫妻財產協議對第三人效力 臺灣與中國大陸不同

《民法》第1008條第1條規定:「夫妻財產制契約之訂立、變更或廢止,非經登記,不得以之對抗第三人。」因此,夫妻雙方簽訂財產協議後,想要對外產生效力,亦即想要對夫妻以外的任何人主張財產係歸夫妻各自所有,避免與第三人發生爭議,就要向法院登記處聲請辦理夫妻分別財產制登記,藉由登記公告制度,保障夫妻間的財產權益。

中國大陸目前沒有建立夫妻財產登記制度,為保護第三人利益和維護交易安全,夫妻財產協議原則只有對內效力,例外在「第三人知道」夫妻財產關係的約定,才對這個第三人發生法律約束力。因此,中國大陸關於夫妻財產協議的效力是否及於第三人,經常是引起紛爭或訴訟的主因之一。所謂「第三人知道」,目前中國大陸司法實務認為,不僅包括第三人知道「約定的存在」,還需知道「約定的內容」,且第三人知道的時間,應在債務產生之前或產生當時,如第三人係在債務產生後才知道,則不屬「第三人知道」,夫妻一方對「第三人知道」負舉證責任。

諮詢專業人士 確保書面約定效力

兩岸夫妻財產如何各自保有,夫妻間書面約定是起頭也是核心,書面約定是否有效及如何生效,受限於法律規定,建議諮詢法律專業人士,才能清楚了解雙方約定在法律規定及法院認定上將產生如何的效力。